2019-04-18 14:00:27

2019-04-18 14:00:27

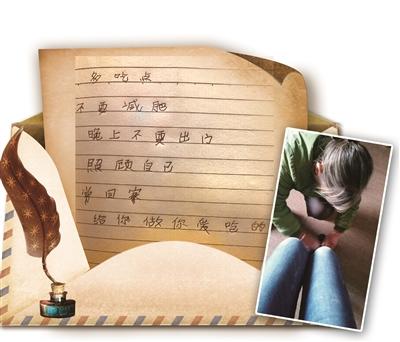

近日,一封只有27个字的家书打动了很多人。家书内容为“多吃点,不要减肥,晚上不要出门,照顾自己,常回家,给你做你爱吃的。”这是一位67岁的奶奶写给正在念大学的孙女的家书。简单几个字,流露出奶奶对孙女的爱与关怀,也温暖着每一位读此家书的人。

曾几何时,家书在我们中国人的生活中占据着重要的地位。远在电报还没有普及之前,家书是分隔两地的家人之间的主要沟通方式,更是维系家人情感的联系方式,其中传递着浓浓的亲情。傅雷、曾国藩、丰子恺……他们写给孩子的家书流传中外,其中不仅有诸多教诲,更是感人至深。如今,家书渐渐远离我们,取而代之的是各种便捷的现代通讯方式。可是,我们在得到方便快捷之时,却总少了那么一些温情、亲近和深刻。

作为一名教育记者,工作中笔者接触到许许多多家庭教育故事,其中不乏有关家书的故事。家长李健是山东潍坊人,事业有成。他说,他一路走来全靠这父亲的105封家书。当年,他被分配到西北边陲当兵,艰苦寂寞的生活让他浮躁,工作应付了事。不善言辞的父亲得知此事,开始给他写家书,一封封长信穿越大半个中国,来到他的手中。读着那一句句“不要这山望着那山高,安心守好边关,努力当个好兵”,李健流泪了,他说他仿佛看到父亲佝偻着身体伏案写信的身影。多年来,他一直把这105封家书按时间顺序拜访在办公桌抽屉里,每当工作中遇到苦难,他就会从中拿出一两封信来品读,从中汲取父亲的鼓励和爱。

福建三明的家长张月军18岁时考上外省大学,第一次远离家乡和亲人。从那时开始,他每个月都收到父亲的亲笔家书。他说,大学期间每次读父亲的家书,都会有一种深深的感动。工作后,他渐渐淡漠了父亲的家书,但父亲依然继续遥寄思念和牵挂。张月军说,他已经记不清父亲寄来多少封家书了,只是依稀感受到那种血浓于水的亲情并没有因为自己的淡漠而疏远。现在,父亲已经人老眼花,家书也很少写了,突然间张月军很不习惯也很失落。他说,倘若把父亲所有的家书全部保存下来,那可是一笔可观的精神财富。“不管怎么说,父亲的家书同流逝的岁月那样,一去不复返,但是在我心灵的田野上,依然生长着父亲的教诲和希望。”他说。

除了曾经饱受老一辈家书滋养的李健、张月军们,网络时代亦有许多新家长,像河北家长王新佳、江苏家长李美丽,他们仍在延续通过家书与孩子交流的方式,用感性的语言鼓励和肯定孩子,用朋友的口吻调侃和告诫孩子,用细腻的描述与孩子分享生活中的小故事……不言而喻,家书是电话、短信、微信这些现代通讯方式都替代不了的。李健说,那105封家书是他人生的不竭动力;张月军说,父亲的家书就是满满的父爱和熠熠生辉的人性之美;家长张美丽说,家书其实最好的亲子交流方式呢!

在2015年快要结束之际,给我们的家人亲手写一封家书吧,诉说这一年的故事和收获,将这一份亲情随着家书永远保存下来,也欢迎将这一份亲情通过本报与更多读者交流!

□倪平

网站首页

网站首页 关工动态

关工动态 “大思政”教育

“大思政”教育 心理健康

心理健康