2019-04-18 14:00:27

2019-04-18 14:00:27

未来的时代,是创意型人才的时代。发散性的思维和创意性的头脑, 是父母能够给予孩子最宝贵的财富。这些年,中小学生的创新发明层出不穷, 总能让成人叹为观止。 小小发明家的故事告诉我们,灵感,不仅需要天分, 家庭环境、学校氛围也缺一不可。

爱探索,爱发明,让创意伴随成长

本报综合

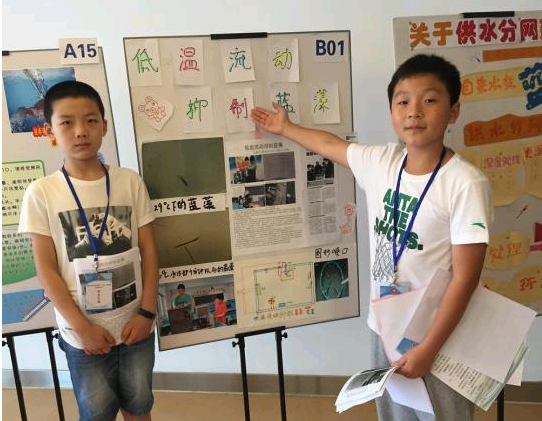

研究蓝藻生长的小院士

2015年9月,江苏无锡南长区夹城里中心小学的两名小学生瞿玲涛、桂启洋发明制作的“低温流动抑制太湖蓝藻装置”获得了首届江苏省青少年科学院红领巾科学建议奖优秀项目一等奖,其中桂启洋同学还被评为江苏省少年科学院“十佳小院士”。

桂启洋是夹城里中心小学“张闻天少年科学院”的一名科技爱好者,2014年春季一次研究水下生物的科学课上,从显微镜中第一次近距离观察了太湖蓝藻,并对如何抑制蓝藻繁殖产生了兴趣。在学校老师陈辉平和校青少年科技辅导员黄汉文的带领下,桂启洋对治藻展开了研究。

“为什么太湖蓝藻总是每年一到夏季就会暴发成灾,一到冬季就消形匿迹?”桂启洋查找资料发现,夏季太湖水面温度一般在30℃左右,正好适宜蓝藻快速繁殖,而冬季太湖水温均在10℃左右,不利于蓝藻生长,这是太湖蓝藻生长的自然规律。于是,桂启洋大胆地提出了一个逆自然规律治藻的设想,即通过降低湖水温度和使湖水流动的方式抑制蓝藻的暴发。

为了得出科学结论,桂启洋与瞿玲涛在老师的指导下,通过借用空调制冷系统和水泵实现水流动原理制作出了蓝藻低温流动抑制装置。该装置模拟太湖水生态,利用蓝藻高温疯长,低温缓慢长,再低温就停止生长的特点,在“模拟太湖”底下打个洞,将低温水抽上来降水温,抑制蓝藻繁殖。

两位小学生通过实验发现,一旦水面温度降低后,上方收纳箱里的蓝藻就无法生存。桂启洋称,如果把装置扩大,运用到太湖边的蓝藻打捞点和取水口,通过对一定水域的水温和水流动的控制,可以实现抑制蓝藻繁殖和生长的功能。

孩子们在发现水温和水流动程度影响蓝藻生长后,就开始想各种办法控制水温和水流动两个变量。以水温为例,瞿玲涛、桂启洋两人先想到用冰块给水降温,发现水温不均匀且不易控制恒温;然后又想到用温度较低的井水,但开采地下水又会对环境产生危害;才想到空调冰箱里的制冷系统,然后开始跟着修空调的师傅请教、学习。

目前无锡中科怡海物联网产业发展集团对“低温流动抑制太湖蓝藻装置”很感兴趣,表示愿意就该装置的太湖实际运用提供帮助。

14岁初中生发明航拍风筝

湖南长沙的李云鹏,小时候认为飞机是一个奇迹,无法想象这么大的家伙怎么能在天空中飞行。爸爸妈妈给他买过几个塑料飞机模型,上初中后,他自学了空气动力学知识,发现这些模型的制作有问题:真正的飞机不可能是平板机翼,机翼必须上凸下平使下部空气密度比上部高,才会产生一个向上托举的力让飞机上升。

李云鹏产生了自己做仿真纸飞机模型的想法。他使用电脑设计模型图样,再用单张重量11.5克的白纸打印,最后拼接成1:300大小的飞机模型。 他的房间里,放了8架大小各异的飞机模型,有空客A320, 塞斯纳的机型、协和的机型 ,而“杂牌”直升机机身只有4厘米长,还没有成年人的手掌大, 制作起来手工十分精细。

无人机航拍开始逐渐流行,李云鹏很感兴趣。不过,无人机价格昂贵,容易受信号干扰,有什么航拍方式既省钱又不会被干扰呢?

最初他设想把手机绑在风筝的支架上,但实验发现拍摄时容易不稳。试拍的时候他摔坏了两台手机。然后,他对风筝进行改进。他在风筝十字骨架处缝制的长方形口袋可以放入手机,在手机摄像头位置剪出一个供拍照的方孔,飞天以后的风筝就可以拍摄视频了。这只风筝是实验品,李云鹏曾经带着轻便手机拍摄过浏阳河的视频。根据他的计算,风筝的翼展要达到2.5米,才能保证带得动正常重量的手机飞上天。

李云鹏就读的国防科技大学附属中学每年都有科技节和风筝节,他把能拍照风筝的科技论文投给了学校的科技节,获得创新类型一等奖,学校鼓励他去申请国家专利。今年3月,李云鹏将申请书交到了国家知识产权局,经过几个月的审核,7月15日获得了专利证书。

在同龄人玩各种网络游戏时,李云鹏只喜欢一款游戏——微软公司开发的《模拟飞行10》,他说:“我真的像在天空中开飞机,需要去操作各种仪器,我想以后当一名飞机设计师,设计出来飞机自己开。”

云鹏还在幼儿园的时候,妈妈黄女士就花了“当时的一大笔钱”为他买了台天文望远镜。通过望远镜,云鹏认识了大熊星座,观察了北斗七星,仰望了木星和月球。黄女士说:“从小就拿着望远镜看星空,现在学校也鼓励孩子要有梦想,要做一个‘仰望星空’的人。”

李云鹏的父母都是老师,家里的书籍装了整整两个书柜。云鹏从小就爱看《我们爱科学》、《天文爱好者》杂志,黄女士还经常在当当上给云鹏买《平行宇宙》、《钱学森传》、《李四光传》等与科学相关的书籍。

不过已经上初三的云鹏,已经把很多发明和制作停了下来,要为升学做准备。黄女士说:“我们不光看重成绩,孩子的兴趣爱好我们都支持。”

小科学迷的梦想改造

别看浙江余姚的顾沁缘年纪小,可12岁的她,已获得两项国家实用新型专利,并获得第七届国际发明展览会金奖。更令人意想不到的是,发明“便携式采摘梯”时,她仅有9岁。

3年前的那个暑假,小沁缘跟着爸妈到老家三七市镇摘杨梅,看着紫黑色的杨梅挂满了枝头,馋得她直流口水。“我个子太矮了,爸妈又不放心让我爬树,急得我抓耳挠腮,这时一个创意火花闪过我的脑海:应该设计、制作一个携带方便又能伸缩的果园采摘梯,这样的话,无论杨梅长在高处或低处,都能轻松摘到。”

想法“马上有”,还得“马上做”。在爸爸和科学老师的帮助下,小沁缘立即根据《发明与创新》中设计图案的步骤解析,认真设计起来。草图完成后,她进行了多次制作、改装,“便携式采摘梯”终于成功问世。这架梯子高3.3米,将普通双支柱采摘梯变为单支柱,双足与杨梅树绑点构成稳定三角结构。梯子方便携带,可以手动伸缩,附属的杨梅“接斗”能兜住掉落的杨梅。

这架梯子,让小沁缘收获满满:2012年获第七届国际发明展览会金奖;2013年获国家知识产权局颁发的实用新型专利;有关采摘梯的科普小论文发表在《发明与创新》上,并在全国小学生“小探索者”科学小论文竞赛中获一等奖。

谈起成功的秘密,小沁缘说自己从小就是个科学迷,家里订了许多科学杂志,她最喜欢从书本里寻找快乐。她总是带着一些疑问,到书中寻找答案,化解心中的科学谜团。“当我滔滔不绝地讲着这些有趣的科学知识时,我的好朋友们都会好奇地张大嘴巴听着,然后向我提出各种问题。”

除了喜欢看书,小沁缘还爱动手操作。《科学画报》中有许多科学小制作,她经常会学着摆弄,从而使她的动手能力得到了锻炼。

同时,做一个生活中的有心人,让小沁缘的发明点子层出不穷:停电时电梯会停止运行,影响出行,顾沁缘就想到发明一种能存储电力、停电时可以让设备继续运行一段时间的装置;为了方便用雨水浇花,她设计的自动过滤器,使用效果很不错。

她发明了一种“防掉运动眼镜”,缘起于看到同学们在运动时,眼镜会顺着汗水从鼻梁上滑下来,该发明获得了2013年市青少年科技创新大赛三等奖;她还发明了“一种多功能课桌”,专门解决课桌与身高不匹配,上课写字得弓着腰、低着头的问题,该发明获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利。

小沁缘的妈妈是一名教师,从小就培养女儿广泛的兴趣爱好,更支持女儿追求“发明梦想”。她的爸爸是从事制造业的企业家,平时也喜欢创造发明,经常参与小沁缘的“梦想改造”。正是有了这样的家庭环境氛围,小沁缘才敢于、乐于把想法转化为小创造。

网站首页

网站首页 关工动态

关工动态 “大思政”教育

“大思政”教育 心理健康

心理健康